Имена предков – потерянные и обретенные (семейная история потомка чистопольских купцов) - Род Купцовых

Продолжение

Купцовы происходили родом из села Елантова Чистопольского уезда. Первые известные мне предки — Иван Федорович и Мария Петровна Купцовы перебрались на место жительства в Чистополь примерно в 1820-х гг. У Ивана Федоровича был единственный сын — Герасим и три дочери: Мария, Евфимия и Агрипина. Дочери так и остались на всю жизнь незамужними. Эта традиция повторилась и с дочерями Герасима Ивановича: Дарьей и Варварой. Сыновья Герасима Ивановича: Николай (мой прапрадед) и Иван владели в Чистополе мельницей и небольшой красильней, которой управляли их незамужние сестры. Также у Купцовых имелся большой амбар в 62 сажени (132 метра) на чистопольской хлебной пристани.

Иван Герасимович был женат на Александре Антоновне Мордвовой, происходившей из зажиточного мещанского рода. Отец и братья Александры Антоновны занимались хлебной торговлей в Чистополе и Мамадыше. Имели свои мельницы и крупяные предприятия, были в числе собственников складских помещений на хлебной пристани. В 1903 году в семье Ивана Герасимовича и Александры Антоновны произошло несчастье: сначала от скарлатины умерли их дети — Анатолий и Серафима. Через несколько дней в один день от тифа умерли Иван и глава семейства Купцовых — Герасим Иванович.

Продолжение

Купцовы происходили родом из села Елантова Чистопольского уезда. Первые известные мне предки — Иван Федорович и Мария Петровна Купцовы перебрались на место жительства в Чистополь примерно в 1820-х гг. У Ивана Федоровича был единственный сын — Герасим и три дочери: Мария, Евфимия и Агрипина. Дочери так и остались на всю жизнь незамужними. Эта традиция повторилась и с дочерями Герасима Ивановича: Дарьей и Варварой. Сыновья Герасима Ивановича: Николай (мой прапрадед) и Иван владели в Чистополе мельницей и небольшой красильней, которой управляли их незамужние сестры. Также у Купцовых имелся большой амбар в 62 сажени (132 метра) на чистопольской хлебной пристани.

Иван Герасимович был женат на Александре Антоновне Мордвовой, происходившей из зажиточного мещанского рода. Отец и братья Александры Антоновны занимались хлебной торговлей в Чистополе и Мамадыше. Имели свои мельницы и крупяные предприятия, были в числе собственников складских помещений на хлебной пристани. В 1903 году в семье Ивана Герасимовича и Александры Антоновны произошло несчастье: сначала от скарлатины умерли их дети — Анатолий и Серафима. Через несколько дней в один день от тифа умерли Иван и глава семейства Купцовых — Герасим Иванович.

После смерти отца и младшего брата все недвижимое имущество и семейные капиталы унаследовал Николай Герасимович. К началу XX века семья Купцовых считалась достаточно состоятельной среди торгово-промышленных династий Чистополя. По рассказам бабушки Николай Герасимович Купцов был гласным Городской Думы и почетным гражданином города. Он состоял в браке с Евдокией Ивановной Филатовой, родом из деревеньки Николаевка, располагавшейся неподалеку от Чистополя. Первенец семьи — Михаил стал военным, к началу XX века он отслужил действительную службу и находился в запасе. Умер в 35 лет от разрыва сердца. Вторым был мой прадед — Александр, за ним шли Иван, Алексей, Надежда и Леонид.

Жили Купцовы на улице Дворянской. До настоящего времени, к сожалению, их дом не сохранился. На месте усадьбы сегодня располагается современное зданиепортьерного салона «Волшебница» (ул. Л. Толстого, д. 110). По воспоминаниям старшего научного сотрудника мемориального музея Бориса Пастернака — Рафаила Хамитовича Хисамова, двухэтажный деревянный особняк являл собой образец типичной городской постройки конца XIX века в мещанском стиле. Он имел интересную дощатую облицовку, стилизованную под провинциальную классику. В интерьере дома выделялись громадные потолки, обрамленные орнаментом. Украшением парадной залы была шикарная бронзовая люстра на десять ламп. Электричество к дому было подведено еще до революции.

После свадьбы Александр Николаевич и Надежда Петровна поселились в этом доме. В семье родилось девять детей. Первые двое мальчиков, их назвали Николаями, родились слабенькими и умерли в младенчестве. Затем на свет появились Анатолий, Георгий, Валентина (моя бабушка), Зоя, Владимир. Младшие дети — Павел и Иван родились уже после переезда семьи в г. Агрыз. В 1917 году молодые решили уйти на вольные хлеба и перебрались на новое место жительства. Чтобы начать свое дело, часть приданого Надежды Петровны было заложено в ломбард (в том числе ее меховой салоп), но выкупить ценности не успели — после революции все пропало. Моя бабушка — Валентина Александровна вспоминала, что в девять лет была свидетелем, как раскулачивали ее деда — Николая Герасимовича Купцова (1855−1918). Это происходило на его мельнице — из подпола большой миской выгребали монеты. За сопротивление советской власти его на три дня упекли в «кутузку». Вскоре после этих событий прапрадед скоропостижно умер: не смог пережить трагических потрясений, происходивших вокруг.

Жили Купцовы на улице Дворянской. До настоящего времени, к сожалению, их дом не сохранился. На месте усадьбы сегодня располагается современное зданиепортьерного салона «Волшебница» (ул. Л. Толстого, д. 110). По воспоминаниям старшего научного сотрудника мемориального музея Бориса Пастернака — Рафаила Хамитовича Хисамова, двухэтажный деревянный особняк являл собой образец типичной городской постройки конца XIX века в мещанском стиле. Он имел интересную дощатую облицовку, стилизованную под провинциальную классику. В интерьере дома выделялись громадные потолки, обрамленные орнаментом. Украшением парадной залы была шикарная бронзовая люстра на десять ламп. Электричество к дому было подведено еще до революции.

После свадьбы Александр Николаевич и Надежда Петровна поселились в этом доме. В семье родилось девять детей. Первые двое мальчиков, их назвали Николаями, родились слабенькими и умерли в младенчестве. Затем на свет появились Анатолий, Георгий, Валентина (моя бабушка), Зоя, Владимир. Младшие дети — Павел и Иван родились уже после переезда семьи в г. Агрыз. В 1917 году молодые решили уйти на вольные хлеба и перебрались на новое место жительства. Чтобы начать свое дело, часть приданого Надежды Петровны было заложено в ломбард (в том числе ее меховой салоп), но выкупить ценности не успели — после революции все пропало. Моя бабушка — Валентина Александровна вспоминала, что в девять лет была свидетелем, как раскулачивали ее деда — Николая Герасимовича Купцова (1855−1918). Это происходило на его мельнице — из подпола большой миской выгребали монеты. За сопротивление советской власти его на три дня упекли в «кутузку». Вскоре после этих событий прапрадед скоропостижно умер: не смог пережить трагических потрясений, происходивших вокруг.

Пятеро сыновей Александра Николаевича и Надежды Петровны Купцовых в годы Великой Отечественной войны были призваны в ряды Красной Армии. Анатолий и Иван погибли на фронте. Старший сын — Анатолий Александрович до войны жил в Ижевске, работал на хорошей должности. У него была прекрасная семья: любимая жена Маруся и трое ребятишек. По воспоминаниям бабушки жили они в двухкомнатной квартире с телефоном и приемником. Маруся была красавицей и большой модницей — носила изысканные шляпки, туфельки, часто меняла фасоны платьев. Беда пришла в семью с ее скоропостижной смертью — молодая женщина буквально сгорела от чахотки. Сына Анатолия Александровича — Володю, под разными предлогами стала частенько навещать учительница. Когда Анатолия Петровича мобилизовали в армию, эта женщина заставляла приносить ей вещи из квартиры в обмен на еду и очень быстро разорила всю квартиру. После войны ее судили. На фронте Анатолий служил в звании командира роты Эвакоприемника № 43. В декабре 1941 года его эшелон был разбомблен немцами под Смоленском. Купцов Анатолий Александрович до сих пор считается пропавшим без вести. Володя, к сожалению, пристрастился к воровству, затем сел в тюрьму. Надежда Петровна и Александр Николаевич в годы войны переехали к внукам в Ижевск. Дедушка работал в конторе счетоводом. После его смерти бабушка устроилась гардеробщицей в госпиталь. В 1947 году Валентина выправила матери пенсию за погибшего на фронте сына Ивана. В последние годы жизни Надежда Петровна жила в Агрызе у Павла.

Георгий Александрович жил и работал в Ленинграде. В годы Великой Отечественной войны служил на флоте в должности командира отделения мотористов торпедного катера. За отважную и доблестную службу старшина 1-й статьи был награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», «За отвагу», медалью «Ушакова». Жена Георгия — Вера была медсестрой, работала в госпитале. Она пережила блокаду и бомбежки. Однажды укрываясь от снарядов, женщина с дочерью Людмилой на руках стояла по колено в ледяной воде. Это сильно подкосило здоровье, будучи в пожилом возрасте Вера ходила на костылях. Когда семья вернулась в свою квартиру (она досталась Вере от родителей), оказалось, что большую комнату заняли чужие люди. Вера и Георгий всю жизнь прожили в маленькой узкой комнате. Сначала не захотели съезжать, а потом боялись остаться без посторонней помощи. Дочь Людмила после института вышла замуж и уехала в Польшу. Там она работала фармацевтом.

Зоя Александровна вышла замуж за партийного работника — Павла Николаевича Кулагина. Семья жила в Казахстане и других уголках нашей необъятной Родины. Война застала их в г. Петрозаводске. Петр Николаевич на фронте был политруком, пропал без вести в конце осени 1941 года.

Владимир Александрович, как и брат — Георгий, жил в Ленинграде. С первых дней войны служил водителем — доставлял на передовую продовольствие и боеприпасы, имел ранение и был награжден медалью «За боевые заслуги». В 1941 году его супруга — Александра была мобилизована на рытье окопов, затем работала в прачечной одной из войсковых частей. Мать и сестра Александры умерли в блокаду от голода. В 1945 году она вернулась домой, будучи беременной, но Владимир принял ребенка как своего. К сожалению, ребенок задохнулся при кормлении. Больше детей у них не было. Жили они дружно, хоть и в коммуналке.

Младший из сыновей — Павел Александрович был призван в Красную Армию в 1939 году. Служил воздушным стрелком в 187-м гвардейском штурмовом авиационном полку 12-й гвардейской штурмовой авиационной Рославльской дивизии. Был награжден медалью «За отвагу». После войны с женой Ниной жил в Агрызе.

Семья Репиных

Знакомство моей бабушки Валентины Александровны с будущим мужем — Николаем Георгиевичем Репиным состоялось в 1923 году в Агрызе. Николай был в гостях у родителей своего товарища — Анатолия Купцова, там увидел юную Валю. Он отправил девочку за папиросами, а когда она вернулась, сказал что приедет сватать ее через четыре года. Свое обещание он исполнил, как только невесте исполнилось восемнадцать лет.

Мой дед — Николай Георгиевич Репин родился 26 ноября 1905 года в пригороде Билярск Чистопольского уезда Казанской губернии в крестьянской семье. В день, когда он решил появиться на свет, его отец — Георгий Васильевич Безсонов нелепо погиб: запрягая лошадь, получил удар копытом. На плечи его жены — Прасковьи Тимофеевны легла вся работа по хозяйству, на ней остались дом с хлебной лавкой и малые дети. Со временем старшая дочь вышла замуж (её сын — Василий Серов после войны переехал с семьей в Муром, жили недалеко от Репиных). Когда матери не стало, на хозяйстве остались Николай и его старший брат семнадцати лет. Кому-то надо было вести хозяйство, поэтому брата «женили» на девице старше него. Она быстро вжилась в роль хозяйки, но теплоты к младшему брату мужа не испытывала. Постепенно он стал лишним в новой семье. Когда до него дошли слухи о том, что, не желая делить общее хозяйство, невестка хочет его отравить, он сбежал из дома к бабушке и взял девичью фамилию матери — стал Репиным. Юноша рано начал самостоятельную жизнь: сначала работал кочегаром на речных пароходах, затем до пенсии трудился машинистом паровоза.

Зоя Александровна вышла замуж за партийного работника — Павла Николаевича Кулагина. Семья жила в Казахстане и других уголках нашей необъятной Родины. Война застала их в г. Петрозаводске. Петр Николаевич на фронте был политруком, пропал без вести в конце осени 1941 года.

Владимир Александрович, как и брат — Георгий, жил в Ленинграде. С первых дней войны служил водителем — доставлял на передовую продовольствие и боеприпасы, имел ранение и был награжден медалью «За боевые заслуги». В 1941 году его супруга — Александра была мобилизована на рытье окопов, затем работала в прачечной одной из войсковых частей. Мать и сестра Александры умерли в блокаду от голода. В 1945 году она вернулась домой, будучи беременной, но Владимир принял ребенка как своего. К сожалению, ребенок задохнулся при кормлении. Больше детей у них не было. Жили они дружно, хоть и в коммуналке.

Младший из сыновей — Павел Александрович был призван в Красную Армию в 1939 году. Служил воздушным стрелком в 187-м гвардейском штурмовом авиационном полку 12-й гвардейской штурмовой авиационной Рославльской дивизии. Был награжден медалью «За отвагу». После войны с женой Ниной жил в Агрызе.

Семья Репиных

Знакомство моей бабушки Валентины Александровны с будущим мужем — Николаем Георгиевичем Репиным состоялось в 1923 году в Агрызе. Николай был в гостях у родителей своего товарища — Анатолия Купцова, там увидел юную Валю. Он отправил девочку за папиросами, а когда она вернулась, сказал что приедет сватать ее через четыре года. Свое обещание он исполнил, как только невесте исполнилось восемнадцать лет.

Мой дед — Николай Георгиевич Репин родился 26 ноября 1905 года в пригороде Билярск Чистопольского уезда Казанской губернии в крестьянской семье. В день, когда он решил появиться на свет, его отец — Георгий Васильевич Безсонов нелепо погиб: запрягая лошадь, получил удар копытом. На плечи его жены — Прасковьи Тимофеевны легла вся работа по хозяйству, на ней остались дом с хлебной лавкой и малые дети. Со временем старшая дочь вышла замуж (её сын — Василий Серов после войны переехал с семьей в Муром, жили недалеко от Репиных). Когда матери не стало, на хозяйстве остались Николай и его старший брат семнадцати лет. Кому-то надо было вести хозяйство, поэтому брата «женили» на девице старше него. Она быстро вжилась в роль хозяйки, но теплоты к младшему брату мужа не испытывала. Постепенно он стал лишним в новой семье. Когда до него дошли слухи о том, что, не желая делить общее хозяйство, невестка хочет его отравить, он сбежал из дома к бабушке и взял девичью фамилию матери — стал Репиным. Юноша рано начал самостоятельную жизнь: сначала работал кочегаром на речных пароходах, затем до пенсии трудился машинистом паровоза.

У Николая Георгиевича и Валентины Александровны Репиных родилось шестеро детей: Станислав, Нина (моя мама), Жанна, Юрий, Лев. Была еще дочь – Гертруда, которая умерла от воспаления легких в возрасте шести месяцев. Дети Репиных – все как на подбор: высокие, стройные светловолосые и кудрявые. Моя мама – Нина Николаевна в свои 90 лет до сих пор притягивает взгляды и вызывает восхищение!

Жизнь шла своим чередом – рождались и росли дети, Николай Георгиевич работал машинистом. Семья не бедствовала: держали свое небольшое хозяйство – были куры и корова. Станислав и Нина, наголо стриженые к лету, босиком пасли гусей. Бабушка Валя хорошо шила, держала домашнее хозяйство. Дедушка не позволял ей работать вне дома, только иногда она подрабатывала в бухгалтерии, видимо счетоводом. Она была грамотной и очень начитанной, её многое интересовало в жизни. Она говорила мне: «Так хочется пожить, посмотреть какая жизнь будет завтра».

В августе 1939 года родилась Жанна, а 30 ноября этого же года Николая Георгиевича забрали на казарменное положение – шла Советско-финская война, он как комендант, отвечал за железнодорожные перевозки вверенного ему отрезка пути. Незадолго до начала Великой Отечественной войны, в декабре 1940 года родился Юрий. Мальчик вырос очень умным, талантливым, играл на гитаре и был мастером на все руки. В 1947 году родился любимец Левушка. Его очень любила прабабушка – Надежда Петровна Купцова, всегда гостинцы ему готовила. В 1947-х гг. Николая Георгиевича послали на Ленинградскую железную дорогу. По пути он заехал к приятелю в Муром и тот уговорил его остаться. Как железнодорожному рабочему деду предлагали квартиру, но он предпочел свой дом. Так семья оказалась в Муроме.

Фотографии:

Чистопольский государственный историко-архитектурный и литературный музей-заповедник выражает благодарность Татьяне Николаевне Федоровой за интересный рассказ и предоставленные фотографии из семейного собрания.

Материал подготовила научный сотрудник Музея истории города Юлия Гаврилова

Жизнь шла своим чередом – рождались и росли дети, Николай Георгиевич работал машинистом. Семья не бедствовала: держали свое небольшое хозяйство – были куры и корова. Станислав и Нина, наголо стриженые к лету, босиком пасли гусей. Бабушка Валя хорошо шила, держала домашнее хозяйство. Дедушка не позволял ей работать вне дома, только иногда она подрабатывала в бухгалтерии, видимо счетоводом. Она была грамотной и очень начитанной, её многое интересовало в жизни. Она говорила мне: «Так хочется пожить, посмотреть какая жизнь будет завтра».

В августе 1939 года родилась Жанна, а 30 ноября этого же года Николая Георгиевича забрали на казарменное положение – шла Советско-финская война, он как комендант, отвечал за железнодорожные перевозки вверенного ему отрезка пути. Незадолго до начала Великой Отечественной войны, в декабре 1940 года родился Юрий. Мальчик вырос очень умным, талантливым, играл на гитаре и был мастером на все руки. В 1947 году родился любимец Левушка. Его очень любила прабабушка – Надежда Петровна Купцова, всегда гостинцы ему готовила. В 1947-х гг. Николая Георгиевича послали на Ленинградскую железную дорогу. По пути он заехал к приятелю в Муром и тот уговорил его остаться. Как железнодорожному рабочему деду предлагали квартиру, но он предпочел свой дом. Так семья оказалась в Муроме.

Фотографии:

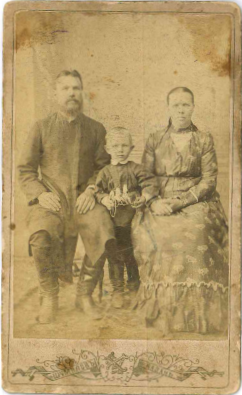

- Николай Герасимович и Евдокия Ивановна Купцовы. Казань. Конец XIX – начало XX вв.

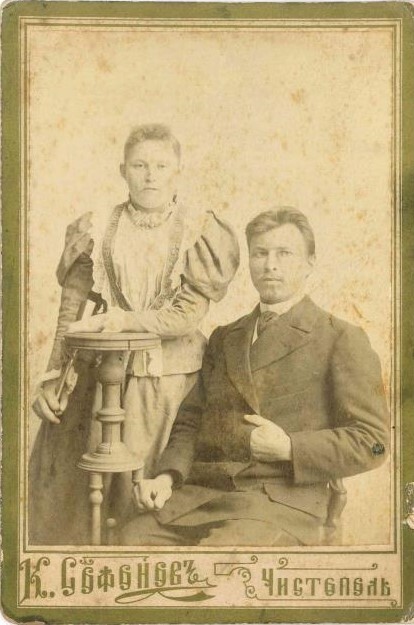

- Иван Герасимович и Александра Антоновна Купцовы. Чистополь. Конец XIX – начало XX вв.

- Николай Герасимович с дочерью Надеждой. Бирск. Начало XX века.

- Сын Николая Герасимовича Купцова – Иван с супругой – казанской мещанкой Анастасией Алексеевной Барсук. Симбирск. Начало XX века.

- Семья Александра Николаевича и Надежды Петровны Купцовых. Фотоколлаж.

Чистопольский государственный историко-архитектурный и литературный музей-заповедник выражает благодарность Татьяне Николаевне Федоровой за интересный рассказ и предоставленные фотографии из семейного собрания.

Материал подготовила научный сотрудник Музея истории города Юлия Гаврилова